文:#excohk_bhp(本評論僅屬個人意見)

編:#excohk_saj

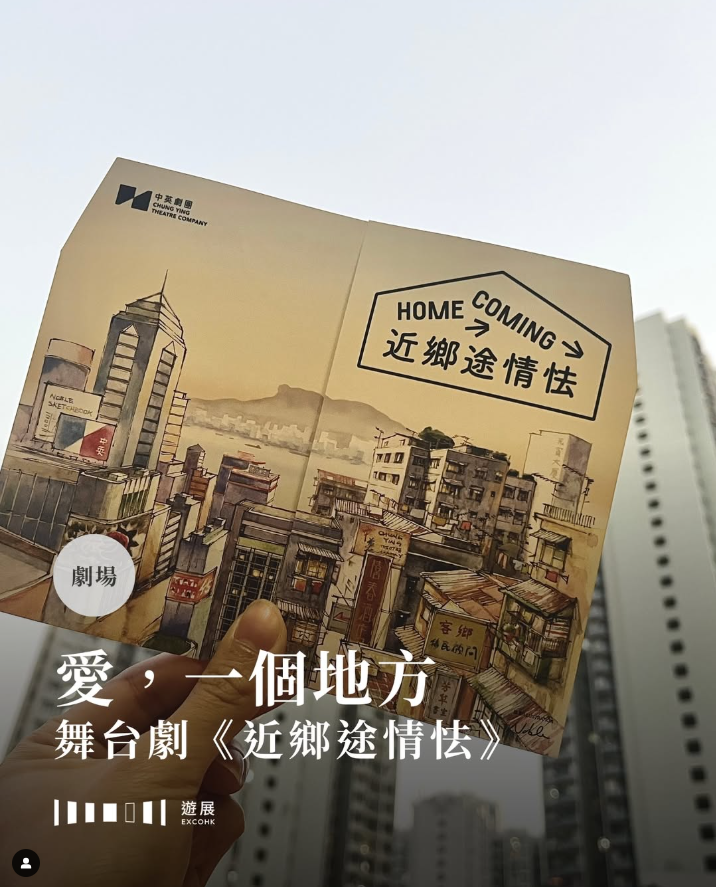

1992年,當時成立13年的中英劇團 @chungyingtheatre 上演原創劇目《客鄉途情遠》。這部講述中港兩地分隔親情的劇目榮獲第一屆香港舞台劇獎「最佳劇本」。33年後續作《近鄉途情怯》,上半部份將會濃縮重現《客鄉途情遠》,下半部份則以未來視點續寫這個家的故事。作為中英劇團45周年的節目之一,這次特意邀請過往的駐團成員重返劇團,與現任團員一同演出——飾演寶姨、外母的孫惠芳以及飾演阿德前妻May的陳瑞如便是當中的二人。

現任團員、劇中飾演阿德兒子Raymond的黃楚軒觀察到,在舊作中移民是一件大事,如今卻變得普遍。社會巨變,劇本亦需緊貼時代,隨之改變。惠芳認為,新作《近》是以戲劇形式記錄當下的社會現況,「不只是一個故事,而是一個documentation」。當觀眾把《客》與《近》並置閱讀,便能順應歷史,深入理解這家庭在中港加三地的感情與脈絡。

「我1981年9月1日上班,2001年9月30日離任,我(在中英)做了20年零1個月。」作為第一代華人駐團演員,惠芳在這段漫漫時光先後擔任過演員、後台、導演,甚至是教育主任。她更戲言除了清潔工作以外,劇團甚麼崗位都做過了。離開中英後,她致力策劃藝術教育。工作內容看似與劇團職務迥異不同,但她發現其時在劇團後台訓練出來的管理思維能大派用場。

演員身兼多職的情況現在已較少出現,但現任團員楚軒亦有跨出舒適區,在先前的演出擔任導演助理。他指,了解演員以外不同崗位的職務,確是擴闊了視野,對舞台劇的整體運作更為熟悉。

另一邊廂,陳瑞如在1994年就讀演藝學院期間,加入中英劇團。她回憶道,當年遊走於學校及劇團,總是咬著麵包,踏上蜿蜒曲折的山路,一股勁的從金鐘徒步走上位於半山的劇團。她其時留意到劇團對戲劇教育嚴肅以待,每個學校演出都認真排練。她後來才發現劇團不是單純的希望吸引學生,而是透過戲劇讓他們願意關注某些議題。這讓她離開劇團後,決定進修戲劇教育,現在成為戲劇教學藝術家。

那五年的駐團時光儼如「木人巷」,時任藝術總監古天農大推原創劇,他希望演員也能創作自己的故事。經歷日以繼夜、夜以繼日的創作,磨練出她對故事的敏銳觸覺。現在的瑞如已成立自己的劇團,她坦言中英的精神影響了她如今領導劇團的方針。

楚軒亦留意到前輩們的敏銳觸覺,他們能在排練間即時給予意見,從而作出不同新嘗試。首次擔任戲份較重角色的他坦言,沒因為前輩們參演而緊張,反倒因為這次角色與自身個性、以往飾演的角色相差甚遠,緊張自己的表現,擔憂會連累到前輩們。

排練期間,惠芳等前輩總愛自嘲他們是「老中英」。然而,加入劇團僅兩年的楚軒卻感受到她們對戲劇源源不絕的熱誠與活力。「聽他們說以前的故事,聽得出他們投放了很多時間、精力在這裡,已經把中英當作一個家。」訪談間,兩位總不時說到當年。瑞如描繪出訪談地方的舊貌:「Locker在那裡,梳化在這裡。」;惠芳則如一本活歷史書,把劇團的歷史媚媚道來。她剖白這次回來演出確有一種「回娘家」的感覺。

小時候的筆者,每年總會跟隨父親回鄉過年。只是,升上中學後,寧願待在香港的家中,也不再願意舟車勞頓的搭乘那輛開往羅湖的火車。筆者有時會不解,為何每每談到故鄉,父親總會高談闊論得眉飛色舞。筆者印象中的他的故鄉,是一個沒有WiFi的地方。父親的故鄉無法透過網絡與筆者的故鄉——香港——結連,筆者亦無法對這片父親視之為根的土地傾注如他一般深厚的感情。

父親的故鄉有那麼好嗎?香港有這麼值得我們去愛嗎?劇中老年的俊叔在奮鬥一生後仍然要回鄉,不傻嗎?愛一個地方,到底是愛那片土地,還是土地上的人和事?

筆者問及惠芳何以闊別多年後,仍要回來劇團參與演出。聽罷,她沉默半晌,眼淚湧出眼眶,劃過臉頰兩旁——她的眼淚便是這道問題的最佳答案。