文: 何俊輝

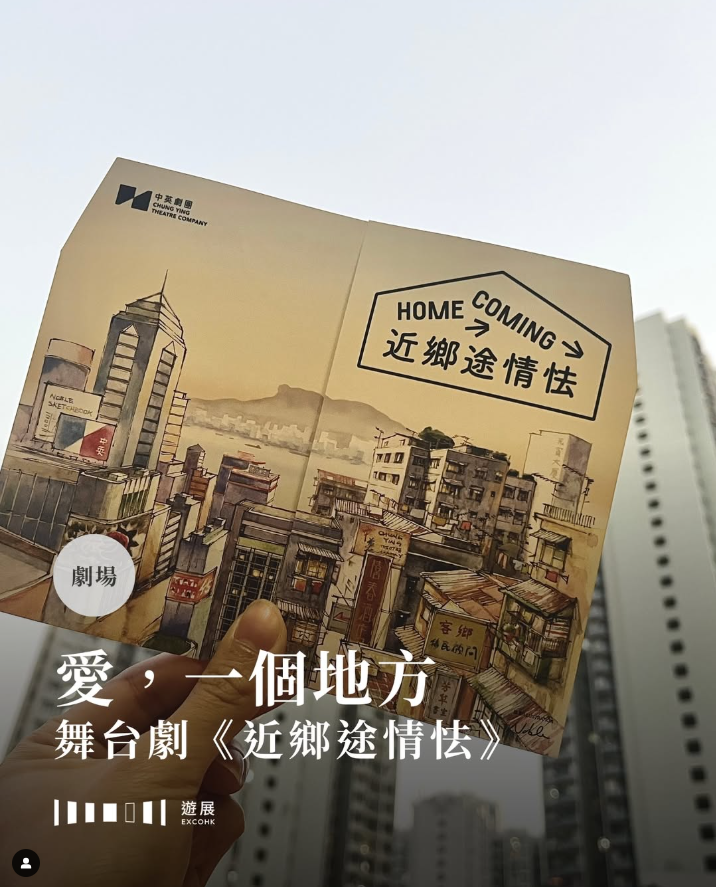

張可堅和林健峰執導的中英劇團新作《近鄉途情怯》,劇名易想起張達明於九十年代初的編劇作品《客鄉途情遠》,而《近鄉》找了張達明當劇本顧問並由劉浩翔編劇,做法就是把整個演出分為上、下半場兩部分,上半部份濃縮、改編了《客鄉途情遠》讓觀眾看到張達明寫的1992年演出版本大致是怎樣,而下半部分則是全由劉浩翔原創的《客鄉》續集,續集便名為《近鄉途情怯》。

上半場的《客鄉》新改編,見劉浩翔有保留張達明原劇本的角色關係、處境場面及大量台詞,最不同是原劇本以姚潤敏飾演的妹妹阿年為視點看整個回鄉故事,然而2025年新版本則把主角改為周偉強飾演的哥哥阿德,舊版本見阿年就「途情」(回鄉旅途帶來的情感衝擊)有很多內心剖白,新版本便見劉浩翔為阿德寫了一些新台詞,使他接棒剖白途情而阿年就改為當配角。有這樣的轉變,是基於劉浩翔選了阿德為續集的主角,讓觀眾看到下半場《近鄉》中的阿德是怎樣從加拿大回港再回鄉,相反早已移居荷蘭的阿年於下半場沒有出場,只有其他人的對白提及她曾回鄉。

從《客鄉》新、舊版本之變加上以新寫的《近鄉》去對比著《客鄉》,整個演出要表達的正是人與生活處境的各種變化,所以我喜歡佈景設計師賴妙芝於台上裝置了一條運送人們與行李的運輸帶,以似機場、過海關的流動畫面象徵不同人的人生轉變,劇中有人選擇回鄉落葉歸根,有人找到一個地方落地生根,有人落地生根後又到遠方開展新生活,有人沒離開一直生活的地方但忽然多了一個伴侶令自己得到新的生活……觀眾看戲時必定會找到一個或幾個令自己有共鳴、有感受的角色,因總有些角色有著自己及親朋戚友的影子,更有趣是上述提及的「流動人」角色全都被一條家族的根連繫著,因此慶幸劉浩翔仍保留《客鄉》1992年原版中兩場涉及「家族的根」的戲,家族中人齊看腳趾甲是否人人同樣開叉的妙趣場面,讓人感受到的是為自己人生尋根的過程可以是情感交流與樂趣兼備,此段情節的意義已掩蓋了創作上是否合情理,而一大班家族中人面對著阿年(新版由白清瑩飾演)購買的地球儀七嘴八舌地談自己想去地球上某國或有親人/親戚去了地球上某國,深刻反映的是家族的根不會因人離開自己的家鄉、國家便斷掉,人與人的心本來就能超越地域地連繫著,故此人為追尋/過著自己想過的生活選擇遠去他方,根本就是理應如此。兩場涉及「家族的根」的戲都見有份參演的演員如真實地生活著般投入、入心地體會著何謂「鄉情」,鄉情中能接通一顆顆人心的真摰氛圍,跟現實中為政治現實才空泛地叫人們「返大陸睇吓」的社會現象,是兩回事。

下半場《近鄉》可見劉浩翔是針對《客鄉》的許多情節,續寫出一些見人/地方/時代有轉變的新劇情,於是《近鄉》跟《客鄉》構成的眾多劇情對比(或加上對照)效果便是吸引觀眾追看《近鄉》的最大原因。阿德被居於香港的前妻(陳瑞如飾演的May)強迫他從加拿大返港,之後二人便由假扮夫妻融洽出席May母(孫惠芳飾)的壽宴,變成二人返阿德的家鄉並透過家鄉的相處走向復合,這一大段(前)夫妻戲顯然是巧妙地對比著當年阿德父親(即俊表叔,黃清俊飾)從香港走到家鄉的人生、感情足迹,從而彰顯現今的婚姻、男女關係跟盲婚啞嫁時代的情況確有大不同,舊時代中一男一女可認識不久便迅速結婚,婚後又可一往情深地白頭到老,跟現今許多戀人/夫婦不時有感情波折、變化而受到很多生活衝擊是截然不同,有趣是舊時的社會亦有「前衛」的一面,例如阿德父親是先後有兩個妻子,第二任妻子寶姨(非阿德的生母,孫惠芳分飾)明言自己將來離世後不介意把自己、阿德亡父、阿德亡母的靈位放在一起(似乎這也是阿德的意願),這種觀念既使新時代女性May和現今觀眾聽來難以置信,不過又能促使May和觀眾反思:為何現今社會中的戀愛、婚姻關係多不像舊時代般長久?為何現今人與人之間少了愛屋及烏/大愛?情為何物?

May是作家便努力寫書記下香港的事物與變化,阿德認同May說香港變化太大,於加拿大生活了多年的他指加拿大反而一直沒變……這番感觸的說話似是個細膩的伏筆,一方面使一直於香港生活的阿偉(盧俊豪飾)選擇移居到加拿大開展新生活,是他感到現今的香港沒從前的香港般安穩便要到加拿大獲取另一種安穩嗎?對照現實的情況與阿德夫婦的說法,很容易就會感觸良多地感受到阿偉確是接受不到香港社會各種負面的變化,阿偉曾於盧俊豪語重深長的演繹下說出了「年輕人應該明白乜嘢係自由」,言簡意駭,教人聯想到自由只在遠方!另一方面,天好像注定阿德與阿偉這對兄弟不能在同一個地方生活似的,當阿偉要到加拿大定居偏阿德就回流香港與已復合的May共同生活,另外就是阿德的兒子Raymond(黃楚軒飾)從加拿大移居到大陸家鄉從事建築工程的工作,各人之變是深刻對比著家鄉的寶姨、二叔(盧智燊飾)從沒離開過自己所住的地方,而居住地的變與不變於這個世代其實不重要,喜歡導演安排Raymond多用VisionPro這個高科技產品,因是形象化地彰顯出網絡能跨越地域上的一切阻礙。

上半場《客鄉》新版保留了兩個司機為爭奪阿德一家四口返鄉時坐自己的車而爭吵起來,這場戲見袁浩楊的鄉音演繹得很神似,似承襲了已故香港話劇團演員雷思蘭不懂客家話而為《失禮·死人》一劇苦練客家話後的神似演繹效果,不過另一位司機全無鄉音兼没提及他是來自廣州,對香港觀眾來說便感到有點奇怪。下半場《近鄉》中那三十多年後再回鄉的場面,只提及「坐高鐵」而沒有了任何交通上的煩惱,包括沒有了當年怕坐車後不能抵達目的地的不安感,這當然是好,精警是編劇其實沒有把該種不安感拿掉,人的不安感只是轉移到其他地方,三十多年前二叔以「你冇咗間屋就唔屬於嗰笪地方」勸阿德父親於家鄉置業,怎料如今二叔卻慨嘆家鄉建了一些有港人買的爛尾樓,彰顯社會的不安感其實有增無減。

Raymond說要改變家鄉爛尾樓為禍的困局,是相當切合角色的性格、為人,因之前已有一場寫他於外婆壽宴中查找各種親戚關係的精彩伏筆戲,該場戲除了因「關係混亂」帶來惹笑的笑料外,亦見到Raymond於黃楚軒的演繹下是很重視每個家族中人的感受(無論是父親還是母親的家族),他顯然就人與人之間的關係、人緣及命途有很多很深的理解,才領略到「藤掕瓜,瓜掕藤」這句從媽媽聽來的說話有著怎樣的意義,而無論是面對親戚關係還是爛尾樓,都見Raymond是個對未解決的事顯得態度認真的人,態度認真本來就是能成為社會楝樑的一大條件。台上有兩個像鋼架的佈景設計,我估計賴妙芝這設計是想觀眾聯想到爛尾樓,問題是鋼架對上半場《客鄉》來說是毫無意義,而下半場不是每個觀眾都能輕易透過鋼架聯想到爛尾樓,就算是聯想到,《近鄉》的戲劇主題始終是人的各種轉變,鋼架只能彰顯到人生的悲情或人性的醜陋,卻不見彰顯到人的變化。

無論是講述自己對「華僑」的看法,還是指自己跟爸爸對轉變的態度不同,以及問寶姨是否真正喜歡爸爸,都見阿德的獨白、對白是有經周偉強深入消化後才講出來,那些說話是滲入了角色很多的深思熟慮、情感、感慨或心理爭扎,情真得來富戲劇意義。陳瑞如演繹May跟(前)丈夫鬥嘴鬥氣時,既見到鬥嘴鬥氣有著一份活在當下的真實生活感,又感受到她仍愛著阿德,只是依然對阿德誤解自己憤憤不平,亦習慣了以女權壓著(前)丈夫的父權,而且陳瑞如亦把作家工作上的盡力、竭力、活力演得像個香港職場上常見的女強人,看到這角色便自然理解到她為何寧願選在香港生活而棄掉加拿大。孫惠芳一人分飾鄉間的寶姨與香港的外母(May的母親),寶姨的隨緣性格、順從男人加但求安穩地留在家鄉,是跟於壽宴中著緊女兒女婿的婚姻幸福與孫兒是否有女友的外母(婆),在角色特質的演繹上有著顯著兼精準的大分別,外母(婆)其實就像May般是個女強人,她在不知道孫兒是同性戀者、不知道女兒跟女婿婚姻破裂下所講的說話,正是讓人見到一家之主有著怎樣的形象(外父不在場,似已離世),而當外母(婆)愈講說話時便使早已得知真相的觀眾感到愈好笑,盼下兩代如自己所願卻被蒙騙的處境,是編劇寫得夠絕夠妙的一個喜劇處境。上半場《客鄉》的二叔是個好動及跟姪仔周圍玩的角色,可惜下半場二叔已變成一個要坐輪椅的殘疾人士,盧智燊能以細緻傳神的形體動作演活坐輪椅時的身體狀態,但最精彩還是坐輪椅前/後的說話質感竟像《近鄉途情怯》的主題般變了另一模樣,而樂觀、放輕鬆的性格心態卻活生生地延續得到。

喜歡台上布幕不時投影出地球/月球的影像,居於世界不同地方的人其實都住在同一個地球和看著同一個月球,就好比離散各地的家族中人始終有一條根維繫彼此。台上還見一些植物似種在旅行箱中,便形象化地使觀眾對「落葉歸根」與「落地生根」這些看來很悶的話題多了些想像,不過我不喜歡上半場於鄉間的植物中鬼祟地安裝了一些即拍攝即投影到布幕的鏡頭,那些拍下阿德一家和鄉間中人的畫面只屬無意義、突兀的偷拍鏡頭。劇首阿德拿著一張家庭照並見照片投影到布幕,可惜照片放大後竟很朦朧,在未能看清楚家人樣子下便使觀眾感到畫面既奇怪又多餘,相反阿德於下半場憶起亡父時,布幕便投影出阿德爸爸於上半場在鄉間的生活片段,那連串的片段沒有偷拍之感,於觀眾眼中是滲滿濃厚的親情,真摯動人。

(本網歡迎各界投稿,文章內容為作者個人意見,並不代表本網立場。)

#舞台劇 #近鄉途情怯